Beziehungsstatus: Kompliziert

Wir fressen unsere eigene Mutter. Wir pumpen ihre Adern voll Rauch, fressen ihr die Haare vom Schädel, ihr Fleisch von den Knochen. Und unsere Hand regiert wie ein Despot.

Ein Verhältnis zwischen uns Menschen und der Natur existierte schon immer. Wir leben von der Natur, sind aus ihr hervorgegangen und fühlen uns deshalb mit ihr verbunden. Während bedeutende Dichter/innen und Prosaist/innen bereits in vergangenen Epochen die menschliche Faszination für die uns umgebende Natur poetisierten, um deren Wirkung auf uns zu ergründen, verliert der Waldspaziergang auch im 21. Jahrhundert noch immer nicht an Bedeutung – im Gegenteil. Uns mit vermoderter Erde und allerlei Krabbelei zu umgeben steigt als Trend in unserer westlichen Hochkultur, in einer Welt des Immerbesserwerdens.

Denn auch Sie genießen es, diese ganz andersartigen Sinneseindrücke des Waldes in sich aufzunehmen, die frische, nach nassem Holz riechende Luft in die Lungen zu saugen und … einfach zu sein, oder?

Es geht doch vielen von uns so: Wir flüchten in die Natur, weil wir wissen, dass sie uns helfen kann. Um unsere Kräfte aufzutanken, vielleicht Wut abzubauen oder weil wir einfach nur Abstand zu unserem stressigen Alltagsleben gewinnen möchten. Bei einem Waldspaziergang kann ich endlich damit aufhören, irgendetwas sein zu müssen; ich lausche dem Vogelgesang, schließe die Augen und schwebe in diesem Gefühl, dem Alltag für ein paar Stunden erfolgreich aus dem Weg gehen zu können. Der Wald vermag es, mir eine Ruhe zu schenken, die mir eine von Leistungsdruck beherrschte Außenwelt nicht geben kann. Der Weg in den Wald ist der schnellste und effizienteste zu einer Auszeit von mir selbst. Und ich bewundere jedes Jahr wieder, wie die Jahreszeiten Bäume und Sträucher in immer wechselnde Gewänder kleiden, während ich mir als stumme Beobachterin einen Weg durch die Hundehaufen bahne. Na ja, denke ich, wenigstens ist das noch irgendwie natürlicher Dünger. Die Verpackungsreste, Zigarettenstummel oder Mülltüten aber leider nicht.

Denn die Natur leidet. Als ein unschuldiges Opfer unserer Gesellschaft leidet sie; eine Gesellschaft, die scheinbar zu faul ist, das kolossale Gewicht der Plastikschnipsel ihres Schokoriegels bis zum nächsten Mülleimer zu schleppen. Stattdessen lässt sie es achtlos im Wald zurück. Fällt doch eh nicht auf zwischen den ganzen grünen Schnipseln, die schon am Boden liegen…

Doch gerade durch die sich häufenden Nachrichten von verheerenden Klimakatastrophen, Waldrodungen und steigenden CO2-Emmissionen, fühlen wir Menschen uns zurecht schuldig und schreiben Songtexte, Bücher, Pamphlete und teilen „Memes“ auf Twitter und Co., denn #savetheearth.

Im 21. Jahrhundert wird dieses ganz schön deprimierende Verhältnis zwischen Mensch und Natur mit aus Gier hervorgehenden Naturzerstörungen beschrieben. Die norwegische Sängerin Aurora proklamiert in ihrem gesellschaftskritischen Song „The Seed“, dass wir kein Geld essen könnten, selbst wenn der letzte Baum falle und alle Flüsse vergiftet wären. Das komplexe Thema des Naturschutzes steht heutzutage auch in der Politik hoch im Diskurs und findet Beachtung in vielen Parteiprogrammen. Man hört von ethischen Debatten und immer öfters werden auch Kaufentscheidungen von Konsument/innen bewusster getätigt und führen zu einer intensiven Auseinandersetzung, da der ökologische Fußabdruck immer mehr im öffentlichen Fokus liegt.

Dass wir uns der Natur trotz neuester Entwicklungen noch immer verbunden fühlen, zeigen uns auch die Naturmetaphern, die wir vermehrt zur Selbstspiegelung nutzen. Allein schon der Begriff „Biophilie“ bezeichnet die Verbundenheit und Liebe zur Natur, die wir empfinden, weil wir uns selbst als Teil von ihr betrachten. Und unsere paradoxe Sehnsucht nach der Natur findet ebenfalls Ausdruck in Zimmerpflanzen, Blumensträußen oder im Hobby des Gartenbepflanzens. Denn auch wenn wir die Natur durch die Errichtung einer Kultur und durch Urbanisierung von uns drängen, holen wir sie doch in Form von kleinen Naturerinnerungen in unser unmittelbares Umfeld.

Aber aus welchen Augen haben Menschen vor unserer Zeit die Natur gesehen? In welcher Form haben sie ihre Gefühle versprachlicht? Als die Welt noch nicht von einer Pandemie, von Digitalisierung, Klimawandel und Co. zerrüttet wurde?

Wagen wir einen Zeitsprung: Vor gut 200 Jahren entfaltete sich ins ganz Europa die Epoche der Romantik. In dieser Zeit wurde die Natur als ein Zeichensystem verstanden, als ein Ort, an dem sich Gott dem Menschen offenbaren würde. Dichter/innen entzifferten dieses Zeichensystem, denn mit der schöpferischen Kraft des Wortes wollten Poet/innen die Sehnsucht nach der Harmonie zwischen Mensch und Natur ausdrücken. Schon im 18. Jahrhundert tickten die Romantiker wie viele von uns heutzutage: Sie flüchteten aufgrund der als zerrissen und rational empfundenen Gesellschaft in die Einsamkeit der Natur. In der sternenbeleuchteten Nacht berührten ihre Seelen das Transzendente, das Universum flüsterte ihnen das Geheimnis ihrer Unendlichkeit zu. Es entstanden viele Volkslieder übers Wandern und die mit religiösen Zügen behaftete Naturbegeisterung. Und apropos Wandern: Ist ein Aufenthalt in einem Gebirge eher verlockend oder unheimlich für Sie? Die Romantiker beleuchteten diesen magischen Ort für beide Perspektiven. Denn vielleicht stand eine Begegnung mit Kobolden, Hexen oder Wassernymphen bevor; Fantasiewesen, die nicht alle so friedliebend waren, wie wir sie aus den meisten Märchen kennen. In Goethes „Die Leiden des jungen Werther“, ein Briefroman aus der Epoche der Empfindsamkeit, hängen die Naturwahrnehmungen vollkommen von den Emotionen des Protagonisten ab, weswegen Goethe die Natur als ein Spiegel von Gefühlen umfunktionierte. Und Hölderlin beschrieb die Vergänglichkeit der Natur in seinem Gedicht „An die Natur“ im Jahr 1795 mit den Eindrücken des verblühenden Frühlings.

Springen wir erneut durch die Zeit: Diesmal landen wir im 19. Jahrhundert, in einem Zeitalter, das von mehreren bedeutsamen Ereignissen geprägt wurde. Durch naturwissenschaftliche Errungenschaften wurde das gesamte Weltbild infrage gestellt und dies wirkte sich natürlich ebenfalls auf die Auffassung der Beziehung von Mensch und Natur aus. Dennoch stelle ich fest, dass eskapistische Tendenzen bestehen bleiben: Der Waldspaziergang war noch immer eine gesellschaftsferne Erfahrung, an der man sich sinnlich erfreute. Damals wurde die Natur als eine Art Medium verstanden, in dem sich die eigene Innerlichkeit spiegelte.

Marx, der in diesem Jahrhundert lebte, betonte in seinen Werken, dass sich der Mensch eine künstliche Welt innerhalb der Natur als neue Natur errichtete. Ist der Waldspaziergang also in Wahrheit keine Begegnung mit der unberührten Natur, sondern die Kollision von menschengeschaffenen Gegensätzen?

Die Romantik erstreckte sich ebenfalls noch in das frühe 19. Jahrhundert. In dieser Zeit entstand unter anderem „Mondnacht“ (1830), ein Gedicht von Joseph von Eichendorff. Mit seinen Wörtern poetisierte er eine gedachte Situation zwischen Diesseits und Jenseits und griff damit eine Entgrenzungsvorstellung auf, in der das lyrische Ich sowohl die Natur als auch eine Traumwelt beschreibt.

Ein Jahrhundert später sah das Verständnis von Mensch und Natur in lyrischen Darstellungen wieder ganz anders aus. Die schönen, harmonischen Naturbeschreibungen der Goethezeit, der Romantik und zu Teilen auch des 19. Jahrhunderts wurden plötzlich kritisiert und der moderne Großstadtmensch entfremdete sich zunehmend von der geliebten Natur. Sie benimmt sich vollkommen gleichgültig gegenüber dem menschlichen Schicksal, empörte man sich. Nun wurde also die düstere Seite der Natur thematisiert: Tod und Vergänglichkeit regierten nun Herzen und Stifte. Rilke, einer meiner Lieblingsdichter des 20. Jahrhunderts, schrieb 1903 „Der Panther“. In diesem Dinggedicht des Symbolismus lyrisiert Rilke die Gefangenschaft einer wilden, unbändigen Natur, interpretierbar als ein von Menschen geschaffenes Leiden. Ein Naturverständnis, das also genau die Problematik anspricht, die uns auch heute beschäftigt. Des Weiteren wurde der Mond als Motiv des Schreckens und Unheils benutzt. Die Natur als Spiegelbild eines verstörten Ichs war das Ergebnis des sich im Expressionismus befindenden Künstlers. Waren die alle Psychopathen?!, fragt sich der ein oder andere vielleicht. Nun, das war wohl vielmehr dem Zeitgeist geschuldet.

Neue Wege der Lyrik wurden in den dreißiger bis fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts gesucht, jene Autor/innen befassten sich erneut mit der romantischen Idee der Affinität von Poesie und Natur. Das Gedicht wurde als Möglichkeit betrachtet, die Natur sinnlich zu erfahren und sie im philosophischen Beschreiben ihres Fließens, Vergehens, Blühens und Welkens fassbar zu machen.

Schon im nächsten Jahrzehnt empfand man die Philosophie der naturmagischen Schule als viel zu naiv. Mehr noch: Eine Flucht in die heile Gegenwelt des Vogelgezwitschers und Blätteraschelns wurde gar als Verbrechen angesehen. Kann man sich das vorstellen? Auf einmal verliert man diesen Ort der Ruhe inmitten des Großstadttreibens, verliert die Illusion der unberührten Natur und ist sich seiner Untaten mehr als bewusst. Dies störte das Verhältnis von Mensch und Natur immens. Die moderne Naturlyrik beschäftigte sich seitdem fast ausschließlich mit den Täter-Opfer-Rollen der genannten Beziehung. Sarah Kirsch beschreibt zu Zeiten der frühen DDR in ihrer Dichtung „Im Sommer“, wie man die noch unberührte Natur genießen kann, bevor sie vergiftet wird und verweist damit ebenfalls auf die Umweltzerstörungen, die in der DDR stattfanden.

Eine lange Reise durch die Naturlyrik der Vergangenheit… und vielleicht fühlen Sie sich nicht angesprochen, wenn ich über die Gegenwart schreibe. Vielleicht sind auch Sie einer der Menschen, der sich nicht angesprochen fühlt, wenn er Berichterstattungen sieht über Fluten, Stürme, Hitzewellen, Erdbeben, die vor allem wir verursachen. Doch das ist es, was uns Künstler/innen unserer Zeit durch das Medium der Sprache mitteilen möchten. Sie fragen uns: Ob wir uns nicht schuldig fühlen? Ob wir nicht die Verantwortung übernehmen wollen für all die Missetaten unseres Lebensstils? Wenn wir achtlos unseren Müll im Wald hinterlassen, quasi als ein Souvenir des Betondschungels…

Doch ist es nicht genau der Wunsch, sich mit etwas zu umgeben, das lange vor uns da gewesen ist und das unser kümmerlich kurzes Leben überdauern wird, selbst wenn wir die Luft, die uns die Bäume schenken, nicht mehr atmen werden? Jener Wunsch, der uns immer wieder in die Umarmung der Natur treibt? Mich mit dem Wald – mit Blättern, Ästen, Wind – zu umgeben, ist, als würde ich eine Familie der Ewigkeit besuchen.

Ich bin gespannt, wie sich unser Verhältnis zur Natur in Zukunft noch entwickeln wird. Aber ich bin nicht dazu imstande, mithilfe meiner Wörter eine Zukunft zu modellieren. Denn: Wie soll ich nur ein Ende finden, wenn unser Verhältnis zur Natur erst dann erlischt, wenn der letzte Mensch zugrunde gehen wird? Und sollten wir uns nicht genau deshalb um ein gesundes Verhältnis bemühen, weil wir jetzt endlich aufwachen und erkennen, wie abhängig wir von der Natur sind? Weil uns bei unserem Waldspaziergang nicht nur Eichhörnchen oder Blindschleichen – geschweige denn Hinterlassenschaften von vierbeinigen Begleitern – begegnen. In der Natur begegnen uns auch innere Wahrheiten. Weil wir dann Antworten auf viele wichtige Fragen finden. Und dieses Potenzial dürfen wir nicht unterschätzen.

Empower dich! – was (frei aus dem Englischen übersetzt) so viel wie „Ermutige dich!“ bedeutet – unter diesem Motto stand das diesjährige Landestreffen „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ im Haus am Dom in Frankfurt.

Empower dich! – was (frei aus dem Englischen übersetzt) so viel wie „Ermutige dich!“ bedeutet – unter diesem Motto stand das diesjährige Landestreffen „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ im Haus am Dom in Frankfurt.

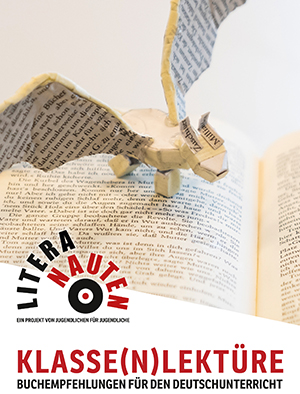

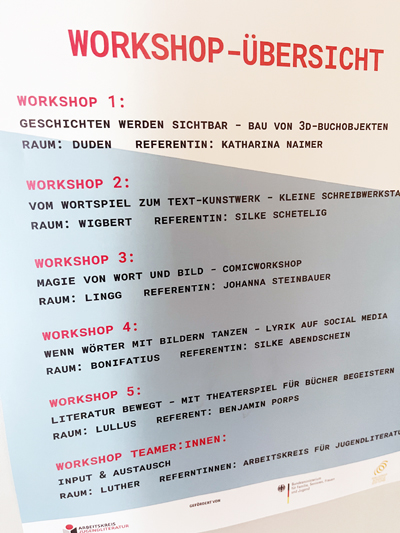

Die Tagung diente zum Kennenlernen und Netzwerken ebenso wie zur Information und Inspiration. Für die Jugendlichen standen fünf kreative Workshops zur Auswahl, in denen sie Methoden zur Arbeit mit Literatur kennen lernten und erprobten: Diese reichten von einer Wort- und Schreibwerkstatt, der Präsentation von Lyrik in Sozialen Medien und einem Theater-Workshop bis hin zum Selbst-Gestalten eines Comics und zum Bau künstlerischer 3-D-Buchobkjekte.

Die Tagung diente zum Kennenlernen und Netzwerken ebenso wie zur Information und Inspiration. Für die Jugendlichen standen fünf kreative Workshops zur Auswahl, in denen sie Methoden zur Arbeit mit Literatur kennen lernten und erprobten: Diese reichten von einer Wort- und Schreibwerkstatt, der Präsentation von Lyrik in Sozialen Medien und einem Theater-Workshop bis hin zum Selbst-Gestalten eines Comics und zum Bau künstlerischer 3-D-Buchobkjekte.

Die Bilder und Berichte aus und über die verheerende Lage in der Ukraine machen betroffen. Auch der Förderverein der Weibelfeldschule ist nicht untätig geblieben. Und eine ganze Schule hilft mit!

Die Bilder und Berichte aus und über die verheerende Lage in der Ukraine machen betroffen. Auch der Förderverein der Weibelfeldschule ist nicht untätig geblieben. Und eine ganze Schule hilft mit!

Kunst muss gesehen werden – manchmal passt sie aber nicht in einen Bilderrahmen… Darum stellt der LK 13 seine Museen für Moderne Kunst jetzt in der Bücherei aus.

Kunst muss gesehen werden – manchmal passt sie aber nicht in einen Bilderrahmen… Darum stellt der LK 13 seine Museen für Moderne Kunst jetzt in der Bücherei aus.

Auch im kommenden Jahr wird uns der Kalender der Weibelfeldschule mit ausgewählten Werken aus dem Kunstunterricht begleiten. Die Arbeiten von Schüler*innen aus den Jahrgängen 5, 6, 7, 9, 10 und 11 wurden ausgewählt und schmücken jeweils einen Monat. Seit vielen Jahren ist der Kunstkalender ein besonderes Weihnachtsgeschenk für alle Kunstliebhaber*innen.

Auch im kommenden Jahr wird uns der Kalender der Weibelfeldschule mit ausgewählten Werken aus dem Kunstunterricht begleiten. Die Arbeiten von Schüler*innen aus den Jahrgängen 5, 6, 7, 9, 10 und 11 wurden ausgewählt und schmücken jeweils einen Monat. Seit vielen Jahren ist der Kunstkalender ein besonderes Weihnachtsgeschenk für alle Kunstliebhaber*innen.