Die drei Freunde und die geheimnisvolle Höhle

von Leonardo und Valentino Stapp (5a)

Wir nahmen gerade unser vorbestelltes Mittagessen entgegen und setzten uns an einen freien Tisch in der Cafeteria. Fast hatten wir dieses Schuljahr geschafft, nur noch einmal Nachmittagsunterricht, dann ging es nach den Sommerferien in die 9. Klasse. Wir waren alle gut gelaunt und planten unsere gemeinsame Tour zu meinem Onkel nach Graalenstein. „Müssen wir noch Ausrüstung besorgen oder hat dein Onkel Thomas alles für die Ausflüge und Klettertouren vor Ort?“, fragte Hanna. „Das meiste kann er uns ausleihen, aber ich wollte mir heute noch ein neues Taschenmesser kaufen. Kommt ihr später mit?“ „Klar doch!“, sagte Lukas und auch Hanna nickte.

Ein paar Tage später packten wir unsere Sachen. Die Zugfahrt dauerte gefühlt nicht lange, denn wir vertrieben uns die Zeit mit vielen Runden UNO. Leider schüttete es draußen in Strömen, so schauten wir während der Fahrt kaum aus dem Fenster. Onkel Thomas holte uns vom Graalensteiner Bahnhof ab. Wir rannten durch den Regen schnell zu seinem Auto. „Mensch Kinder, da habt ihr aber ein mieses Wetter mitgebracht!“, lachte er. „Gleich bekommt ihr erstmal eine gute Gulaschsuppe von Tante Emilia!“ „Mmm, sehr gut!“, freuten wir uns.

Leider wurde das Wetter in den nächsten zwei Tagen nicht besser und Onkel Thomas machte nur kleine Touren mit uns. Wir waren etwas enttäuscht. „So viel hat es hier lange nicht mehr geregnet!“, sagte Thomas. „Aber für morgen sieht die Vorhersage etwas besser aus, da können wir eine tolle Tour in die Berge machen!“ Zufrieden gingen wir schlafen. Ich hatte ja schon einige Touren mit Onkel Thomas unternommen und immer wurde es ein Abenteuer.

Am Morgen rüttelte mich jemand an der Schulter und zog mir die Decke weg. „Hey!“, stammelte ich noch völlig verschlafen. „Andy, steh auf, die Sonne scheint, wir wollen bald los!“ Plötzlich schepperte es gewaltig! Ich sprang aus meinem Bett und wir rannten die Treppe hinunter. Da lag Tante Emilia auf dem Küchenboden und um sie herum zerbrochene Scherben! Wir halfen ihr wieder auf die Beine, aber sie stöhnte ziemlich arg. So ein Pech, ihr Arm war wahrscheinlich gebrochen! Thomas musste wohl mit ihr ins Krankenhaus fahren.

Nach einigem Hin- und Herüberlegen waren wir entschlossen, die Tour alleine durchzuziehen. Onkel Thomas beschrieb uns ausführlich die Route zum Klettergebiet Hohenstein. Erst sollten wir uns am Schwarzbach orientieren. Der sonst ruhig fließende Bach war heute, nach den vielen Regentagen, laut, tosend und schäumend. Die Luft war herrlich erfrischend an diesem Morgen. Nachdem wir den Bach verlassen hatten, führte uns die Route immer höher in den Wald auf kleineren Pfaden. „Sind wir noch richtig?“, fragte mich Hanna. „Ja, das müsste der Weg sein, hier müssen wir hoch!“ Wir begannen den Aufstieg und es wurde anstrengender, je höher wir kamen. „Hey, habt ihr auch was abbekommen?“, fragte uns Lukas. „Ja!“, sagte Hanna, „schaut mal hoch!“ Düstere Wolken waren im Anflug. „So ein Mist! Jetzt fängt es schon wieder an!“, seufzte ich. „Jungs, seht ihr die Höhle dort oben?“, fragte Hanna. „Besser wir beeilen uns jetzt, dann schaffen wir es vielleicht noch rechtzeitig vor dem Gewitter!“

Wir hatten uns getäuscht, der starke Regen kam schneller als erwartet. Zum Glück hatten wir unsere Regencapes dabei. Zehn Minuten später waren wir im Trockenen. Aber vor dem Höhlenausgang prasselte es gewaltig. Mit trockenen Zweigen, die zum Glück in der Höhle herum lagen, machten wir uns ein Lagerfeuer. „Mensch! Mein Bauch grummelt gewaltig, hört ihr das!“, fragte Lukas. In dem Moment schlug ganz in der Nähe ein heftiger Blitz ein, dann folgte ein kräftiger Donner. Wir rissen die Augen auf und schauten uns entsetzt an. Für einen Moment war es seltsam still, doch dann war ein furchtbares Grollen zu hören. Jetzt sahen wir, wie Steine vor dem Höhlenausgang herunterstürzten. Es folgten Erdmassen, Baumstämme, Äste und weiteres Geröll. Es war schrecklich laut und wir waren starr vor Entsetzen. Ich fand zuerst meine Sprache wieder und schrie: „Wir müssen hier raus!“ Doch es war viel zu gefährlich und außerdem bereits zu spät! Der Höhlenausgang war versperrt!

Verzweifelt versuchten wir, uns einen Weg nach draußen zu verschaffen. Doch es gelang nicht. Auch unsere Handys hatten keinen Empfang. „Wir müssen einen andere n Ausgang finden!“, keuchte Hanna. „Ja, gehen wir tiefer in der Höhle hinein!“ schlug ich vor und leuchtete mit meiner Taschenlampe die Höhle aus. „Dort hinten ist ein Gang!“, japste ich, denn die Luft war voller Rauch und Staub. Je weiter wir liefen, desto mehr eröffnete sich ein Labyrinth vor uns. Wir stolperten, fielen durch die Gänge und ließen uns schließlich in einer größeren Höhle nieder.

Wir waren erschöpft. Kälte und Angst ließen meinen Körper zittern. Da, plötzlich hörten wir tausende laute, schrille Töne. Furchteinflößend und erschreckend kamen diese immer näher. Wie eine schwarze gefährliche Wolke erschienen hunderte Fledermäuse und sausten kreischend um unsere Köpfe. „Passt auf!“, schrie ich, „duckt euch!“ Hanna und Lukas schlugen um sich und versuchten sich zu schützen. Die Fledermäuse griffen an. „Kommt hierher!“, rief ich aus meinem Versteck an der Höhlenwand. Sie rannten zu mir und wir drückten uns nah an die Wand. Plötzlich drehte sich die Wand zu einer Seite weg und wir verschwanden auf die andere Seite.

Wir konnten es kaum glauben. „Seid ihr ok?“, fragte ich meine Freunde mit leiser Stimme. „Mich hat es erwischt!“, flüsterte Lukas und auch Hanna verzog schmerzvoll das Gesicht, hielt ihren Arm und stöhnte. Vor uns lag eine lange, dunkle Treppe und wir stiegen mit klopfenden Herzen hinunter. Unten angekommen sahen wir in eine riesengroße offene Höhle. Sie war durch viele, schwach rötlich leuchtende Lampen leicht erhellt. Wir blieben wie angewurzelt stehen und konnten kaum glauben, was wir sahen. Vor uns öffnete sich ein großes Bergwerk mit Schienen und Wägen, vielen Gängen, einem großen See, Brücken und – kleinen Menschen, die dort arbeiteten. Aber waren es wirklich Menschen? Waren sie nicht viel zu klein für Menschen? „Sind das Zwerge?“, fragte Hanna ungläubig. „Quatsch“, flüsterte Lukas, doch seine Stimme klang nicht sehr überzeugend. „Sie sehen tatsächlich aus wie Zwerge!“, stellte ich fest. In diesem Moment hatte eine Gruppe der kleinen „Menschlein“ uns entdeckt und sie liefen mit ihren kurzen Beinen und faltigen Mienen auf uns zu.

Der Anführer der kleinen Gruppe sprach zu uns: „Wir lange gewartet haben auf euch!“ Wir schauten sie verdutzt an. „Wir unter Schreckensherrschaft sein. Ihr uns helfen müssen! Unser König gefangen sein! Angst wir haben vor CHIROPTON!“ Die Zwerge zuckten zusammen. Was? Wer? Wie? Wir waren völlig verwirrt. „Wer ist CHIROPTON?“, fragte ich. In diesem Moment bebte der Boden und ein eisiger Wind wehte durch das Bergwerk.

„Schnell, euch verstecken ihr müsst! Kommen mit!“

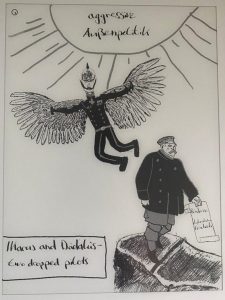

Wir rannten hinter den Zwergen her, über Brücken, Schienen und Treppen und versteckten uns in einem Wagen. Wir lugten über den Wagenrand, doch duckten uns gleich wieder, denn eine riesige schwarze Gestalt flog aus dem größten Tunnelgang heraus! Spürbar erstarrten alle Zwerge und verneigten sich. Die Gestalt sah furchteinflößend aus, hatte riesige Fledermausflügel und rotglühende Augen.

Er durchflog die Höhle und brüllte aggressiv: „Wooo sind die Eindringlinge, woooo sind sieeee!!! Meine Fledermäuse gaben mir Bescheid! Verratet mir, wo sie sind! Ich weiß, dass ihr es wisst!“

Lukas und Hanna starrten mich kreidebleich an und auch ich fühlte mich wie eingefroren. CHIROPTON befand sich nun über dem See und schlug heftig mit seinen Flügeln, sodass das Wasser starke Wellen schlug. Die Zwerge begannen, sich in Sicherheit zu bringen und rannen in unterschiedliche Richtungen davon. Das machte das Fledermausmonster noch wütender und es ergriff einen Zwerg und schleuderte ihn gegen die Wand. Seine stechend roten Augen suchten die Höhle nach uns ab.

„Wir müssen etwas tun!“, raunte ich Hanna und Lukas zu. „Hanna hast du deinen Rucksack griffbereit?“ „Ja, hier ist er“ „Hol die Laserleuchten raus!“ Jeder nahm seine fest in die Hand. „Lukas hast du auch deine Steinschleuder?“ Er nickte. „Seid ihr bereit?“, fragte ich meine Freunde. Sie nickten zustimmend.

Dann sprangen wir aus dem Wagen und ließen die Laser stark erstrahlen. CHIROPTON schrie auf. Seine lichtempfindlichen Augen konnten das helle Licht nicht ertragen. Er taumelte in der Luft, ein paar Meter nach hinten. „Da seid ihr ja! Wenn meine Krallen euch zu fassen bekommen, reiße ich euch in kleine Stücke!“, brüllte er und schlug noch stärker mit seinen riesigen Fledermausflügeln. Das Wasser peitschte hoch. Dann schoss er auf uns los! „In Deckung!“, brüllte ich. Wir brachten uns schnell hinter einem großen Felsen in Sicherheit. „Lukas, deine Steinschleuder!“, rief Hanna. Blitzschnell griff Lukas nach der Schleuder, schnappte sich ein paar Steine vom Boden und schoss sie dem Ungeheuer entgegen. Ein Stein traf ihn am Kopf und ein anderer schlug ein kleines Loch in seinen linken Flügel! CHIROPTON gab schrille, hohe Töne von sich. Er kam näher, doch wich wieder vor dem Laserlicht zurück. Da fassten auch die Zwerge Mut und warfen mit allem, was sie in die Hände bekommen konnten, nach ihm. Jetzt waren die kleinen Zwerge sehr wütend und entschlossen sich, den Eindringling, der sie schon seit so vielen Wochen unterdrückte, zu vertreiben. Sie zündeten ein Feuer an, machten ihre Pfannen heiß und schmissen Knoblauch hinein. Der Geruch breitete sich in der ganzen Höhle aus und CHIROPTON wich angewidert zurück.

Ein letztes Mal flog er in einer großen Runde über unsere Köpfe und starrte uns böse an. Dann bog er in einen breiten Tunnel ab und rauschte davon. Wir vernahmen die schrillen Töne der hunderten Fledermäuse in der Ferne.

Die Zwerge begannen zu tanzen und jubelten dabei. Sie rannten auf uns zu und drückten sich an uns. Wir liefen gemeinsam zum Zwergenkönig. Geschwächt lag er auf dem Boden, dennoch hatte er ein Lächeln auf dem Gesicht, als er uns sah. Ich löste mit meinem Taschenmesser die Fesseln und wir trugen den Zwergenkönig in die große Halle des Bergwerks. Die Dankbarkeit der Zwerge war groß und sie feierten noch lange. Wir durften einen Blick in ihre Schatzkammer voller kostbarer Edelsteine werfen und erhielten jeder ein Geschenk. Einen Augenblick später standen wir unter dem Sternenhimmel. Der Mond strahlte hell und wir sahen für einen kurzen Augenblick einen dunklen Schatten vorbeiziehen.

„Ich kann nicht glauben, was wir heute erlebt haben!“, murmelte Lukas vor sich hin. „Ja, da hast du wohl Recht. Auch Onkel Thomas und Tante Emilia werden glauben, wir spinnen!“ „Das war die aufregendste Klettertour, die ich je gemacht habe!“, ergänzte Hanna. Wir gaben ein Lebenszeichen an unsere Familien und schauten, während wir auf Rettung warteten, in die Nacht.

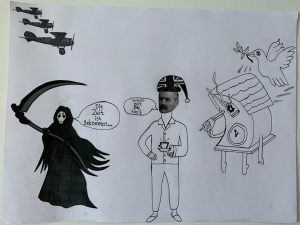

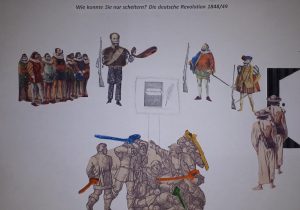

Die da oben, was machen die eigentlich? Nur immer reden?? Wie aber geht Politik eigentlich? Wie fühlt sich das an, wenn andere Fraktionen anderer Meinung sind?

Die da oben, was machen die eigentlich? Nur immer reden?? Wie aber geht Politik eigentlich? Wie fühlt sich das an, wenn andere Fraktionen anderer Meinung sind?